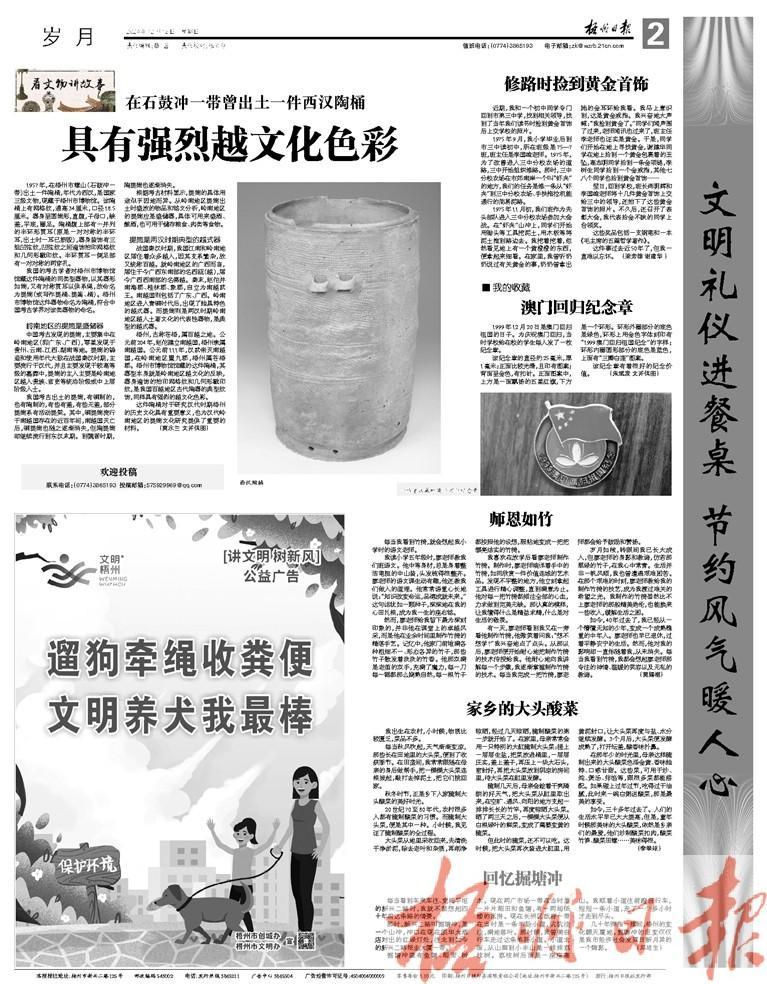

1957年,在梧州市螺山(石鼓冲一带)出土一件陶桶,年代为西汉,是国家三级文物,现藏于梧州市博物馆。该陶桶上有网格纹,通高34厘米,口径18.5厘米。器身呈圆筒形,直腹,子母口,缺盖,平底,圈足。陶桶腹上部有一并列的半环形贯耳(原是一对对称的半环耳,出土时一耳已损毁),器身装饰有三组凹弦纹,凹弦纹之间遍饰拍印网格纹和几何形戳印纹。半环贯耳一侧足部有一对对称的两穿孔。

我国的考古学者对梧州市博物馆馆藏这件陶桶的同类型器物,以其器形如筒,又有对称贯耳以供系绳,故命名为提筒(或写作提桶、提筩、桶)。梧州市博物馆这件器物命名为陶桶,符合中国考古学界对该类器物的命名。

岭南地区的提筒是盛储器

中国考古发现的提筒,主要集中在岭南地区(即广东、广西),零星发现于贵州、云南、江西、湖南等地。提筒的铸造和使用年代大致在战国秦汉时期,主要流行于汉代,并且主要发现于较高等级的墓葬中,提筒的主人主要是岭南地区越人贵族、官吏等统治阶级或中上层阶级人士。

我国考古出土的提筒,有铜制的,也有陶制的,有些有盖,有些无盖,部分提筒系有活动提梁。其中,铜提筒流行于南越国存在的近百年间,南越国灭亡后,铜提筒也随之逐渐消失,但陶提筒却继续流行到东汉末期。到魏晋时期,陶提筒也逐渐消失。

根据考古材料显示,提筒的具体用途似乎因地而异。从岭南地区提筒出土时盛放的物品和铭文分析,岭南地区的提筒应是盛储器,具体可用来盛酒、酿酒,也可用于储存粮食、肉类等食物。

提筒是两汉时期典型的越式器

战国秦汉时期,我国江南和岭南地区居住着众多越人,因其支系繁杂,故又统称百越。就岭南地区的广西而言,居住于今广西东南部的名西瓯(越),居今广西西南部的名骆越。秦末,赵佗并南海郡、桂林郡、象郡,自立为南越武王。南越国则包括了广东、广西。岭南地区进入青铜时代后,出现了独具特色的越式器。而提筒则是两汉时期岭南地区越人土著文化的代表性器物,是典型的越式器。

梧州,古称苍梧,属百越之地。公元前204年,赵佗建立南越国,梧州隶属南越国。公元前111年,汉武帝灭南越国,在岭南地区置九郡,梧州属苍梧郡。梧州市博物馆馆藏的这件陶桶,其器型本身就是岭南地区越文化的反映,器身遍饰的拍印网格纹和几何形戳印纹,是我国百越地区古代陶器的典型纹饰,同样具有强烈的越文化色彩。

这件陶桶对于研究汉代时期梧州的历史文化具有重要意义,也为汉代岭南地区的提筒文化研究提供了重要的材料。 (莫水兰 文并供图)