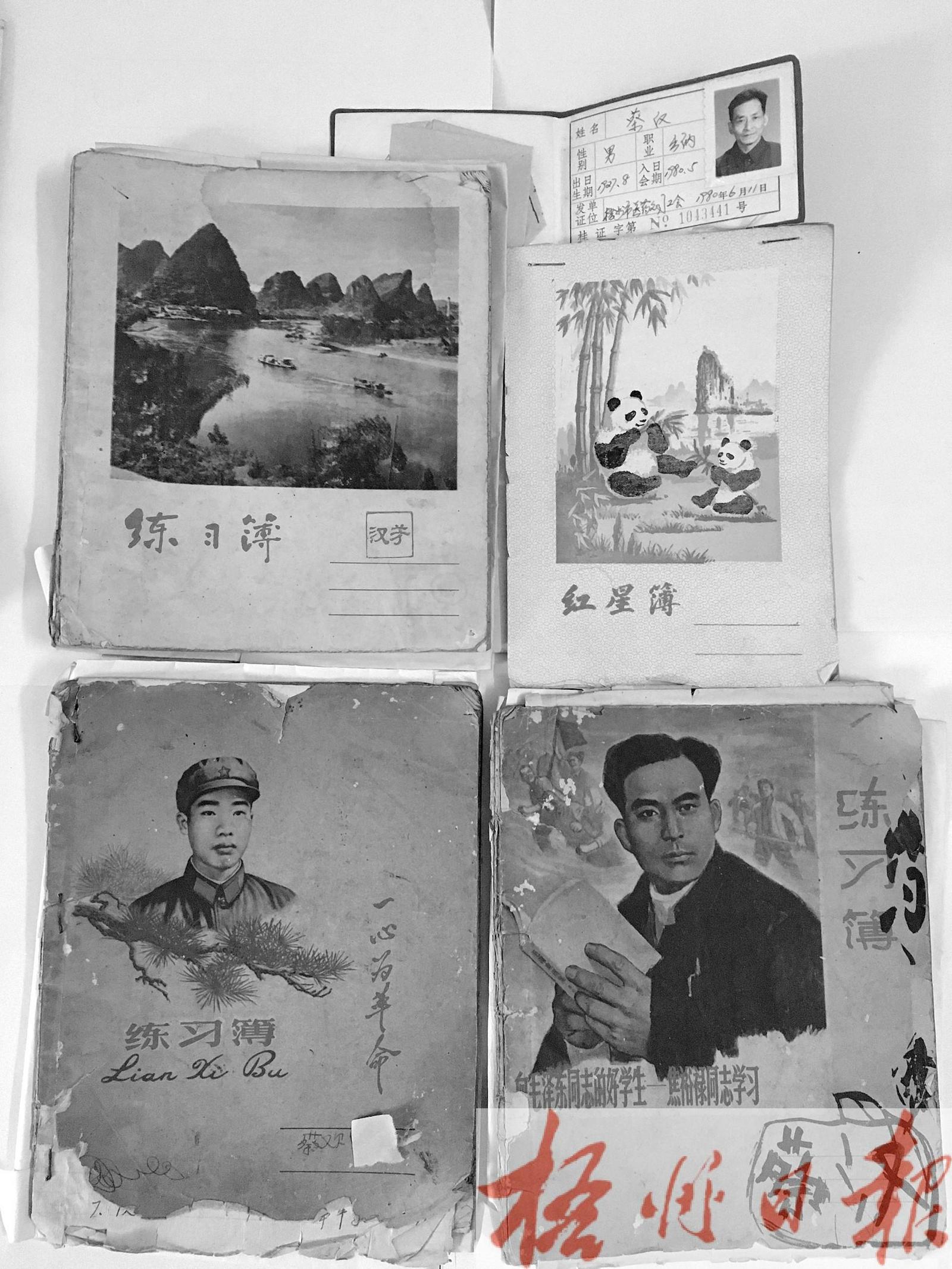

作为一名从小跟随父亲认识、学习中药材长大的孩子,每每回忆起童年时光,仿佛又闻到了那阵阵药材香。

在我印象中,父亲一辈子解不开中药情结。20世纪60年代中后期,我父亲在万秀区南中市场对面的市医药公司南中门市部工作,当时家中经济拮据,无法供我上幼儿园。我隔三差五便到父亲所在的门市部,有时向父亲讨要零花钱,但更多是来看父亲捡中药。只见他左手拿药方,右手拨算盘,很快计好药价,分毫不差;继而依处方麻利地在百子柜药斗拿中药、上称、按顺序摆于复核纸上,复核无误装入药袋;对要特殊煎煮的,以纸另外包好,用毛笔写“脚注”,如“先煎”“后下”等,叮嘱用药事项后交顾客。最让人注目的是,柜台上整齐放着几十枚圆形、用红油漆书写阿拉伯数字的筹牌。筹牌是方便市民凭其来店取中药时核对发药的。这是我初识中药的启蒙阶段。

20世纪70年代初,有关部门在当时的郊区塘源、钱鉴、莲花山分别建成综合楼,粮食、医药、蔬菜、糖烟、肉禽、百货、饮食公司纷纷进驻开设店铺,极大满足当地居民购物需求。父亲调入市医药公司钱鉴门市部。每逢暑假,我经常到钱鉴门市部与父亲一起生活,帮他做些力所能及“下手活”,如捣神曲、做包药纸等。因不懂方法,我捣的神曲要么不碎、要么飞落地。父亲指导说“右手用力握紧铜盅杆,铜盅皮要紧贴铜盅口捣下,这样反复练习即可”。我依照练习一段时间,果然奏效。

碰上晴朗天气,父亲和他的同事们把各种适宜晾晒的药材拉出库房,放在阳光下或者通风处,或晾或暴晒或风干。我总爱穿梭于各种药材中,鼻子嗅着气味各异的中药材;眼睛好奇地观察着它们各自的形态、颜色;耳朵听到的都是人们关于药材名称和功效等的交谈。晚上值班时,父亲带我到库房认识各种各样中药材,也向我示范如何炮制、加工药材。耳濡目染中,童年脑海里已被植入“中药”二字。

记得有一次,父亲踩三轮车到公司批发部取中药,回店时浑身湿透,我不解地问:“您不是有雨衣吗?”他微笑说:“回来途中突然下雨,我用雨衣盖住中药,中药淋湿易发霉。”多年以后我“子继父业”,也成为一名药店中药柜营业员,才明白父亲当年的举动是中医药人对职业的敬畏。

时光飞逝,如今我从事中医药行业已经40多年了,那段跟随父亲学习中药知识的童年回忆依然清晰难忘。 (蔡欢明 文并供图)